发光材料新突破:多格位占据策略助力Cr³⁺掺杂荧光粉的高效

近红外发光

成果简介

近日,内蒙古大学物理科学与技术学院吴丹副教授课题组联合宁波大学郑国君副教授、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所张亮亮副研究员等合作在Advanced Optical Materials期刊上发表了题为“Efficient Near-Infrared Luminescence in Cr3+ Activated-Alumina Structure Phosphor via Multiple-Sites Occupancy”的最新论文。该工作利用多格位占据策略,通过调控过渡金属Cr³⁺所处的局域晶体场环境,在β-氧化铝结构中实现高效近红外发光,其内/外量子效率分别高达 97%/42.6%,且由于材料具有较强的结构刚性,当温度升高到150 °C时,其发光强度仍能保持室温时的90%。该工作为近红外发光材料的内量子效率及热稳定性提升机理研究提供了重要的理论基础。

研究亮点

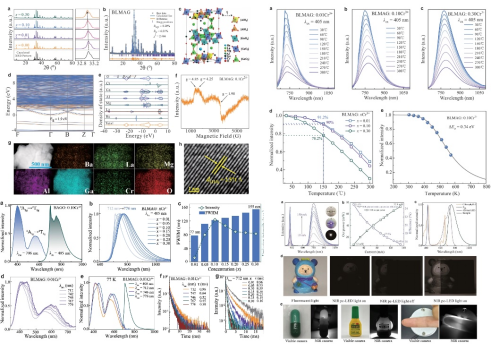

近年来,随着智能手机和可穿戴设备技术与生产生活的深度融合,传统的卤素灯和超连续激光等宽带近红外光源由于体积大、效率低等缺点无法实现集成化应用需求。利用“蓝光LED芯片+宽带近红外荧光粉”组合而成的荧光粉转换型(pc)近红外LED,可以结合一种或多种荧光粉实现高效、稳定的超宽带发射,且器件结构简单,易于集成,生产成本低,被视为最具应用前景的微型近红外光源。pc-LED的光电性能取决于荧光粉的发光性能,开发量子效率高、热稳定性优异的超宽带近红外荧光粉是当前发光材料领域的研究热点。研究团队创新性提出“多格位占据策略”,通过La³⁺-Mg²⁺共取代β-氧化铝结构中的Ba²⁺-Al³⁺,设计出新型荧光材料BLMAG:Cr³⁺(化学式:Ba₀.₂La₀.₅₅Mg₀.₅₅Al₂.₄₅Ga₈O₁₇.₂₅:Cr³⁺)。Cr³⁺占据晶格中多种八面体格位([AlO₆]和[GaO₆]),通过调控Cr3+离子的局域晶体结构,成功实现Cr³⁺在晶格中多发光中心的协同发光,并显著提高了材料的量子效率及热稳定性。在405 nm激发下,材料近红外发射的半峰宽达123 nm,且发射光谱可调(712-746 nm),可以很好的匹配植物光敏色素PFR吸收波段;内(外)量子效率达97%(42.6%);热稳定性为90%@150°C。利用该荧光粉制备了近红外光电器件,在150 mA下实现了72.9 mW的近红外光输出功率,光电转换效率达15.4%,远超同类材料。研究团队将器件应用于夜视成像及穿透性测试等场景:在近红外光环境下,玩偶表面细节、胶囊和不透明瓶体内粉末均清晰可见;同时,人体手指血管造影对比鲜明,这也为无创医疗检测提供新工具。

研究表明,通过多格位占据策略设计的β-氧化铝结构近红外荧光粉BLMAG:Cr³⁺,实现了Cr³⁺在晶格中多发射中心的协同调控发光,解决了现有近红外荧光粉量子效率效率低、热稳定性差的核心问题,不仅为高效近红外发光材料的设计提供了新思路,也为下一代智能光源在农业、夜视、医疗检测等领域的应用奠定了基础。

以上研究得到了国家自然科学基金、内蒙古自治区自然科学基金、内蒙古自治区2024年度青年科技英才计划等项目的资助。

原文链接

https://doi.org/10.1002/adom.202402587